Wenn der „Blanke Hans“ zur Sintflut wird

Peter Kremer M.A.

veröffentlicht in: Fansa, M. (2006): Mensch und Meer, Küste und Marsch - Eine ewige Liebesgeschichte.

Schriftenreihe des Landesmuseums für Natur und Mensch Oldenburg, Heft 44. Oldenburg, 2006.

Historische Sturmflutpegel am Dangaster Siel (Foto: P. Kremer)

Gottes Reue nach der Sintflut

“21 ... und Jahwe sprach in seinem Herzen: Nicht noch einmal will ich die Erde wegen

des Menschen verfluchen; denn das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an.

Ich will künftig nicht noch einmal alles Lebendige töten, wie ich es getan habe.“

(1. Mose, 8,21; zit. nach Halbfas, Hervorhebungen durch P.K.)

„14 Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe,

so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. 15 Alsdann will ich gedenken an meinen Bund

zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch,

dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe.“

(1. Mose, 9,14-15; Luther-Übersetzung, Hervorhebungen durch P.K.)

Die Katastrophe als emotionales Ereignis

So sehr Naturkatastrophen heute durch die Globalisierung der Medienwelt zu unserem täglichen Brot gehören, so wenig wird die Öffentlichkeit dieses Themas müde. Berichte über Naturkatastrophen, seien es Hurrikane, Tsunamis oder Sturmfluten, berühren die Zuschauer, Zuhörer und Leser mehr als jede politische Nachricht. In ihr werden unaufhaltsame Kräfte sichtbar, neben denen der Mensch ohnmächtig und klein erscheint. Die enge Verbindung zu Leid und Tragik, wenn Gute und Böse gleichermaßen von den Mühlen der Natur zermahlen werden, rührt unsere emotionale Seite an.

Jede Landschaft hat ein ihr eigenes Potential zur Naturkatastrophe. Erdbeben und Vulkanausbrüche treten in tektonischen Spannungsgebieten auf, Tsunamis an den Kontinental-Rändern, Hurrikane in tropischen Regionen, usw.. Der Nordsee eigen ist die Sturmflutkatastrophe. Neben dem holozänen Meeresspiegelanstieg und den täglichen Gezeiten ist die Sturmflut die dritte signifikante Bewegung des Meeresspiegels, auf die sich die Bewohner der Marschen von je her einzustellen hatten. Vor dem Deichbau stürmten die Fluten ungehindert über weite Landschaftsflächen, mit dem Deichbau wurde ihnen eine Grenze gesetzt. Brachen die Deiche, wurde die Sturmflut zur Katastrophe.

Küste und Marsch sind in hohem Maße Produkt eines komplexen Gefüges aus natürlichen Vorgängen und kulturellen Überformungen. Der Begriff „Natur“-Katastrophe für „Sturmflut“-Katastrophe erscheint dabei kaum als sinnvoll. Überaus sinnvoll hingegen schien es in der jüdisch-christlichen Welt, die Sturmflut-Katastrophe als „Sintflut“ zu deuten.

Abb. 1: Mythischer Wellenreiter: Poseidon als Lenker gischtschnaubender Rösser.

(Ausschnitt aus Homanns Karte über die Weihnachtsflut 1717. Landesmuseum für Natur und Mensch, Kt. Nr. 459.)

D. von Liliencron schreibt von rauschenden, schwarzen, langmähnigen Wogen,

die wie „rasende Rosse geflogen“ kommen. („Trutz, Blanke Hans!“, Str. 8)

Sturmflut-Typen an der südlichen Nordsee

Eine Sturmflut über der Deutschen Bucht entsteht dann, wenn sich über der Nordsee kalte polare Hochdruck-Zonen an warmen atlantischen Tiefdruck-Gebieten reiben und starke Winde aus SW bis NW erzeugen, die - abhängig von der Zugrichtung und Zuggeschwindigkeit des Tiefs, von Windstärke und genauer Windrichtung - die Nordseewasser in die deutsche Bucht drücken und vor den Deichen zu hohen Sturmflutwasserständen aufstauen.

Ab 75 km/h Windgeschwindigkeit (20,8 m/s; Windstärke 9 nach Beaufort) ist von einem Sturm die Rede, übersteigen die Windgeschwindigkeiten 118 km/h (21,7 m/s; Stärke 12) so wird er als Orkan bezeichnet. Die statistisch gesehen sturmreichsten Zeiten des Jahres sind die Monate von Oktober bis April (vgl. auch die Daten der historischen Katastrophenfluten), die höchsten Windgeschwindigkeiten werden durchschnittlich von Dezember bis Februar gemessen, wenn die Luftdruckgegensätze zwischen kalten und warmen Luftmassen besonders groß sind.

Abb. 2: Statistisches zum „Blanken Hans“:

o.li.: Monatsrose höchster Wasserstände im Umlauf eines Jahres, beobachtet am Pegel Wilhelmshaven.

Orkanfluten treten statistisch gesehen nur von November bis März auf,

Windfluten dagegen kommen sogar im Sommer vor. (aus Kramer, 1993, S. 45)

o.re.: Durchzugsbahnen einiger Sturmtiefs über der Nordsee. (aus Kramer, 1993, S. 37)

u.: Grobe Sturmstärke-Kategorien und ihre statistische Häufigkeit. (aus Kramer, 1993, S. 43)

Die Meteorologie unterscheidet drei verschiedene Typen von sturmflutträchtigen Tiefdruckgebiets-Zugbahnen:

Der Jütland-Typ ist ein schneller, starker Sturm, dessen Winde von SW über W auf NW drehen. Seine Zugbahn verläuft zwischen dem 55. und 57. nördlichen Breitengrad. Auf Grund der Lage der Zugrichtung zur Küste erzeugt er v.a. an der Marschenküste Schleswig-Holsteins und im Elb-Ästuar hohe Windstauwerte.

Der skandinavische Typ wandert zwischen dem 60. und 65. nördlichen Breitengrad nach Osten. Er ist nicht so stark, hält aber viel länger an, wenn er sich z.B. vor dem norwegischen Gebirge festsetzt. Oft weht er tagelang über mehrere Tiden hinweg. Die Sturmflut von 1962 ist diesem Typ zuzurechnen.

Der Skagerraktyp zieht zwischen dem 57. und 60. Breitengrad. Lang andauernde NW- und W-Winde addieren sich mit der von Norden in die Nordsee einlaufende Tide und sorgen schon tagelang vor der einsetzenden Sturmflut für hohe Wasserstände. Besonders schwere Sturmfluten an der gesamten Küste der Deutschen Bucht können die Folge sein.

(Kramer, 1993; Seedorf/Meyer, 1992)

Abb. 3: Der „Blanke Hans“ als skandinavischer Typ am 16. und 17.2.1962.

Nicht gar so stark, aber ausdauernd. Einen deutlichen Fußabdruck hinterließ er v.a. in Hamburg.

(aus Seedorf/Meyer, 1992, S. 233)

Sturmflut-Katastrophen vor Deichbau und schriftlicher Überlieferung

Eine Sturmflut allein ist noch keine Katastrophe. Ob sie eine wird, hängt von vielen meteorologischen und landschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Auch vor dem Deichbau gab es Sturmtiden, die die jungen Marschen und Siedlungen überfluten konnten. Der Verlauf solcher Katastrophen aber war ohne Deiche ein anderer. Wo es wollte, konnte das Nordseewasser die unbedeichten Uferwälle überströmen und großflächig in das Tiefland (Sietland) vordringen. Wenn die Wasserstände ein paar Tage lang sehr hoch blieben, saßen die Menschen auf ihren Wurten oder Halligen „Seefahrern ähnlich“ fest, wie Plinius d. Ä. das beschreibt. Bestenfalls hatten sie ihr Vieh gerettet, während Weide- und Ackerland überflutet wurden.

Wer flach gesiedelt hatte, konnte seinen gesamten Besitz verlieren. Andererseits trugen solche gelegentlichen Überflutungen dazu bei, dass die Marschen weiter auf natürliche Weise in die Höhe wuchsen, weil jede Sturmflut Sedimente auf das Marschenland auftrug. Eine Reihe solcher Katastrophen hat den Wurtenbau und die späteren Erhöhungsphasen ausgelöst. Der Römer Plinius war im sturmreichen ersten nachchristlichen Jahrhundert an der Küste. Die erste signifikante Wurtenbauphase hatte gerade begonnen. Er schreibt:

„Mit ungeheurer Wucht überflutet der Ozean dort zweimal im Zeitraum von Tag und Nacht ein unermeßlich weites Land;

er bedeckt eine mit der Natur ewig im Widerstreit liegende Fläche, und es ist zweifelhaft, ob diese zum Festland gehört

oder ein Teil des Meeres ist. Dort wohnen sie, ein armseliges Volk, auf hohen Halligen oder auf künstlichen, der erfahrungsgemäß

höchsten Flut angemessenen Dämmen, auf denen ihre Hütten stehen, Seefahrern ähnlich, wenn die Wassermassen ringsumher

alles bedecken, Schiffbrüchigen aber ähnlich, wenn die Flut zurückgetreten ist.“ Plinius Secundus, d. Ä. (zit. nach WBGD, 1991)

Der Bericht erweckt den Eindruck, als habe Plinius ein alltägliches Schauspiel beobachtet, das sich mit jeder Tide wiederholte. Aber eine zweimal täglich überflutete Marschenlandschaft wäre eine unbesiedelbare Wattenlandschaft gewesen: Plinius war Augenzeuge einer Sturmflutkatastrophe. Die weiteren Ausführungen, dass die Menschen kein Vieh gehabt, dass sie im Gegensatz zu ihren Nachbarn Regenwasser statt Milch hätten trinken müssen, dass sie ihre kalten Glieder kaum hätten wärmen können usw., sind vermutlich die Beschreibung der „Katastrophe danach“, wenn Land und Vieh und Vorräte verloren gegangen waren (s.u.). Sie glichen „Schiffbrüchigen“ nicht deshalb, weil ihre Wurt oder Hallig zweimal täglich trockenfiel, sondern weil die Sturmflut sie und ihre Bewohner in jämmerlichem Zustand dort zurückgelassen hatte.

Abb. 4: Als dem „Blanken Hans“ noch keine Deiche im Weg standen: Wachstumsphasen des Jadebusens bis ca. 1300:

li.: Der Großraum Jadebusen um Christi Geburt: Unbedeichtes, buchtenreiches Marschenland.

Nördlich des Austritts der Jade schließen sich die Maade- und die Crildumer Bucht an.

mi.: Bis 800 n. Chr. war die großräumige Harlebucht hinzugekommen und hat der Crildumer Bucht die Abflüsse abgeschnitten, die daraufhin ...

re.: ... bis ca. 1300 völlig verlandet war. Der einsetzende Deichbau hatte eine teilweise Rückgewinnung der Harlebucht ermöglicht.

Die Vergrößerung des Jadebusens dagegen hatte einen Anfang genommen.

(Behre, 2005, S. 32/33)

Wenn die bekannten Chroniken der großen Katastrophenfluten trotzdem erst im Mittelalter einsetzen, dann liegt das also nicht daran, dass es vor dem Deichbau keine Sturmflut-Katastrophen gegeben hätte, sondern daran, dass die germanische Schrift vor Christianisierung und Latinisierung, die ebenfalls im Mittelalter einsetzten, v.a. zu kultischen Zwecken gebraucht wurde. Eine „Geschichtsschreibung“ war den Germanen fremd. Sie setzte erst mit den christlichen Chronisten in den mittelalterlichen Kirchspielen ein. Der Bericht des Plinius gehört also zu den wenigen vormittelalterlichen Augenzeugenberichten. Bei der Interpretation dieses Berichts muss man bedenken, dass er nicht von einem Einheimischen, sondern von einem mit der Marschenküste nur wenig vertrauten, „sonnenverwöhnten“ Römer geschrieben wurde. Wie ein vorchristianisierter Küstenbewohner selbst das Sturmflutgeschehen empfunden oder interpretiert hat, darüber sagt der Bericht nichts aus.

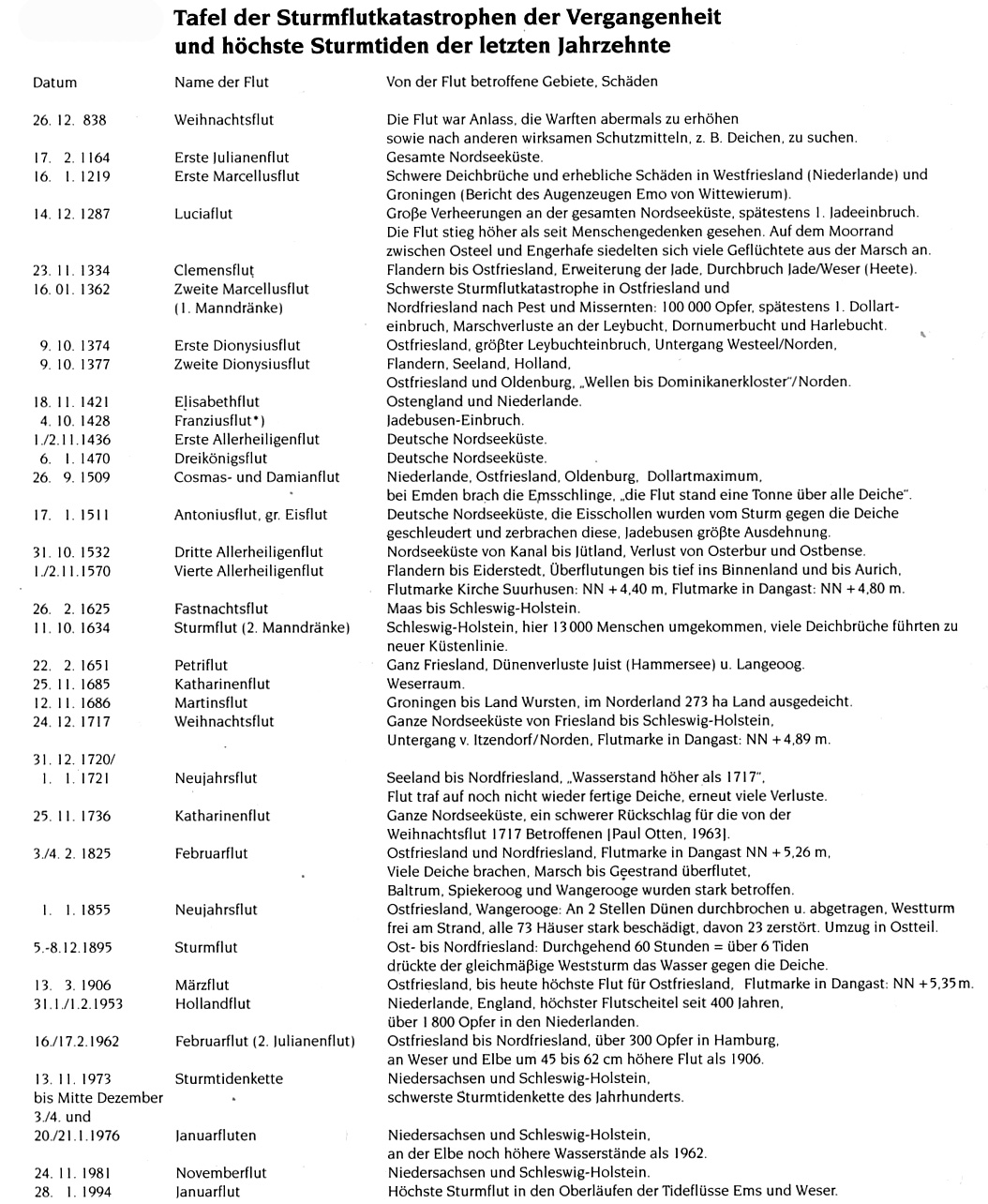

Viele der bekannten Chroniken mittelalterlicher Sturmflutkatastrophen beginnen mit der „Ersten Julianenflut“ vom 17. Februar 1164. Soweit überliefert, wurden die noch sehr niedrigen Deiche an der gesamten Nordseeküste überspült. Aufgelistet sind des weiteren nicht alle schweren Sturmfluten, sondern nur diejenigen sogenannten „Jahrhundertfluten“, die großräumig schwere Schäden hinterließen. Auch kleinere Sturmfluten konnten lokal katastrophale Wirkung haben, gerade wenn sie auf ohnehin schon gebeutelte Deiche trafen, wie in den Jahren nach der Weihnachtsflut 1717. In den Wintern danach reichten schon kleinere Sturmfluten aus, um die noch lange nicht wieder hergestellten Deiche und Besitztümer erneut zu schädigen, ehe bereits 1720/1721 laut Chronik der Sturmflutpegel der Weihnachtsflut schon wieder übertroffen wurde.

Schwere Orkanfluten gibt es rein statistisch gesehen alle 20 bis 30 Jahre, treten im Einzelnen aber auf, wann sie wollen. Zwei katastrophale Sturmfluten können dicht aufeinander folgen, ehe danach vielleicht überdurchschnittlich lange Ruhe herrscht, wie z.B. im Falle der Katastrophen-Fluten von 1374, 1377 und 1421. Dazu kommt, dass nicht die Schwere des Sturms allein, sondern die Größe des Schadensraumes und das Ausmaß der Schäden das Maß der Chroniken sind. Maßgeblich für das Gefahren-Potential waren auch der Zustand der Deiche und das Relief der betroffenen Landschaft. Ganz unabhängig von der Statistik waren Sturmflut und Deichbruch den Küstenbewohnern eine Winter für Winter anwesende Bedrohung.

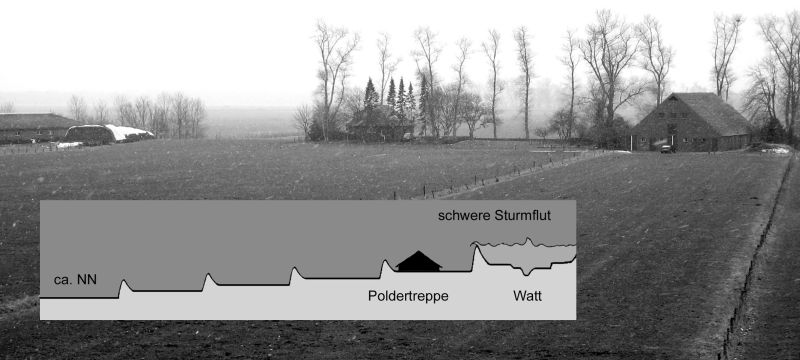

Abb. 5: Gleich hinterm Deich: Blick des „Blanken Hans“ auf die oberste Stufe der Poldertreppe am westlichen Jadebusen.

(vgl. z.B.: Seedorf/Meyer, 1992, S.128; Foto: P. Kremer, 2005)

Die katastrophale Wirkung von Deichen und Küstenrelief

Die Deiche verhinderten, dass sich Sturmfluten ungehindert ins offene Land ergießen konnten. Die Wassermassen stauten sich stattdessen - ihres Überflutungsraumes beraubt - zu hohen Sturmflutwasserständen auf. An ihren flacher geneigten Außenflanken brach sich die Energie der Wellen, nicht selten verstärkt durch schweres Treibgut oder Eisschollen.

Die größere Gefahr ging indes von den steiler geböschten Innenflanken aus. Wurde die Deichkrone schließlich überspült, konnte das schnell herabfließende Wasser die Oberfläche der Innenböschung aufreißen und den Körper des Deiches durchweichen. Es kam zu Rutschungen, bis der Deich schließlich den andrängenden Wassermassen nachgab und brach. Wenn weiche Moor- und Dargschichten im Untergrund keinen Widerstand gegen Wellen und Strömung leisten konnten, wurden an den Bruchstellen tiefe Kolke ausgespült, die eine spätere Wiederherstellung der alten Deichlinie unmöglich machten. (Kramer, 1993)

Waren die Deiche gebrochen, fiel der „Blanke Hans“ mit großer, sich plötzlich entfaltender Kraft über die Polder und Groden her. Der weitere Verlauf der Katastrophe hing dann von Relief und Wehrhaftigkeit des Bodens der betroffenen Küstenlandschaften ab. Hinter den Deichen und Uferwällen wartete vielfach instabiles, vermoortes, zum Geestrand hin stellenweise bis deutlich unter NN getrepptes Sietland. War das Wasser bis hierhin vorgedrungen, war es aus dem niedrigen Sietland kaum wieder herauszubekommen.

Auch auf den Inseln konnte der „Blanke Hans“ beträchtliche Schäden anrichten, etwa Dünen hinwegspülen, Dünenzüge oder gleich ganze Inseln zerreißen, sodass Dörfer umsiedeln mussten. Aber die meisten der großen Katastrophenfluten richteten auf den Inseln weniger Schäden an, als auf dem Festland. Viele der Siedlungsplätze auf den Inseln lagen deutlich über NN und die bis zu über 20 m hohen Dünen hielten den Fluten meist besser stand als die vielleicht etwas widerstandsfähigeren, aber viel niedrigeren Festlandsdeiche. Die Inseln waren und sind deshalb auch ein wichtiger „natürlicher“ Schutzwall für die Marschenküste, weil sie den Sturmfluten ihre erste Kraft nehmen, und als Barriere-Inseln für einen breiten Flachwassersaum vor der Küste sorgen, in dem sich die Wellenhöhen natürlicherweise in Grenzen halten.

Abb.6: Im Rhythmus aus Landverlust und Landgewinn: Wachstumsphasen des Jadebusens seit dem 16. Jh.:

li.: Bis ca. 1520 hatte der Busen seine bisher maximale Ausdehnung erreicht. Das „Schwarze Brack“ im Westen

hatte der Maadebucht die Abflüsse abgeschnitten, sodass sie schnell zurückgewonnen werden konnte.

Das 16. Jh. markierte in der Geschichte des Deichbaus eine generelle Wende von überwiegendem Landverlust

zu überwiegendem Landgewinn . (Behre, 2005, S. 32/33)

mi.: zeigt den 1717 bereits deutlich verkleinerten Jadebusen in der Karte Homanns. (Landesmuseum für Natur und Mensch, Nr. 459)

re.: zeigt das Alter und die Schritte der einzelnen Landgewinnungsmaßnahmen,

die dem Jadebusen schließlich seine gegenwärtige, aber vorübergehende Gestalt verliehen haben. (Behre, 1999, S. 25)

Die Gestalten des Jadebusen im Laufe von Landverlust und Landgewinn

Der Jadebusen z.B. bestand vor seinem Einbruch zu großen Teilen aus vermoortem Land. Eine natürliche Öffnung nach Norden war durch den Abfluss der Jade von je her gegeben. Für einen ersten Einbruch, eine erste Vergrößerung der Jade-Öffnung werden in der Literatur verschiedene Daten mit einer großen Spannbreite an Jahren angegeben (1164 bis 1334). Von Bedeutung ist nur, dass die Bucht der Jade in diesem Zeitraum ihre erste Gestalt annahm. (vgl. Abb. 4)

In der „Zweiten Marcellusflut“ (oder „1. Manndränke“) am 16. Januar 1362 brach das danach so benannte „Schwarze Brack“ ein, die tiefe Erweiterung des Jadebusens nach Westen. Im Osten spülte die Nordsee einen Arm durch das vermoorte Sietland des Lockfleths zur Weser hin: Butjadingen war zur Marschen-Insel geworden. Durch die „Cosmas- und Damianflut“ 1509 und die „Antoniusflut“ 1511 erreichten Busen und „Schwarzes Brack“ ihre maximale Ausdehnung. „Antonius“ wütete mit Eisschollen gegen die Deiche, und wird deshalb „Große Eisflut“ genannt. Remmer von Seediek berichtet in der Jeverschen Chronik, dass durch Eisgang viele Deiche und Häuser zerstört wurden, und: „Einige haben sich gerettet und das Leben behalten, viele aber sind mit dem Eis weggetrieben und jämmerlich ertrunken. Kleine Kinder sind mit der Wiege weggetrieben.“ (zit. nach Egidius, 1983)

Auch andere Buchten zwischen Ems und Weser, wie z.B. der Dollart, hatten etwa im 16. Jh. ihre bisher maximale Ausdehnung erreicht. Das 16. und 17. Jh. markierte in der Deichbaugeschichte eine Wende von überwiegendem Landverlust zu überwiegendem Landgewinn. Butjadingen konnte durch die Abriegelung des Lockfleths in zwei Deichbaumaßnahmen 1591 und 1643 ans „Festland“ angebunden werden, die Friesische Balje wurde 1523 und 1733 zurückgewonnen. Im Jahre 1615 konnte der geschichtsträchtige Ellenser Damm geschlossen werden, der das „Schwarze Brack“ aus dem Jadebusen zurückgewann. Im SO des Busens, bei Sehestedt wurde von 1721 bis 1725 ein großes Moorgebiet durchdeicht. Die letzten geringen Reste des „Sehestedter Außendeichsmoores“ sind noch erhalten, werden aber unweigerlich in einigen Jahren aufgerieben sein. Die Geestkuppe von Arngast war bis 1611 bewohnt und ging erst 1904 endgültig unter. Die „Oberahneschen Felder“, Marscheninseln im NO des Busens waren in Resten bis 1940 erhalten.

Abb 7: Eine von vielen Auflistungen katastrophaler Sturmfluten (Erchinger/Stromann, 2004, S. 30)

Die Katastrophe nach der Katastrophe: Landschaftlicher Niedergang

„ ... In dieser Zeit (1717-1724) (...) ist alles Land außer 7 Grasen mit Gerste, unter Wasser gestanden, bis man 1725 den Pflug

wieder ins Land setzen konnte, und habe mein Brot solche Jahre über mit meinen Kindern mit Spinnen verdienen und

die mehrste Zeit mit einem Stücklein Brot und Wasser behelfen müssen.“ -- „... worauf wir im Jahre 1727 aufs erste Mal

die Güte Gottes wiedersahen und einer reichen Ernte uns zu getrösten hatten.“

Bäuerin Wwe Reins, Pächterin des Pewsumer Hammrichs, (zit. aus Ohling, G.D., 1963, S. 80)

Hinter den chronologischen Auflistungen von Landgewinn und Landverlust verbergen sich schlimme mitunter lang anhaltende Tragödien. „Am Tag danach“ ist die Katastrophe noch nicht vorüber. In den Katastrophennächten gingen Ackerflächen, Viehweiden, Höfe, Vieh und Vorräte verloren. Wer nicht ertrank oder fortgetrieben wurde, der klammerte sich am Dachstuhl seines Hauses fest und sah die anderen ertrinken. Binnen Stunden konnten ganze Existenzen bis aufs nasse Hemd am Leib in den Fluten untergehen. Wer nicht beim langen Warten auf Rettung erfroren war, der erlebte im Anschluss Hunger und Krankheiten, und noch als das Wasser längst wieder abgeflossen war, nachhaltige Armut. Selbst die Auswirkungen psychischer Verletzungen auf den zeitweiligen Niedergang von Landschaften sollten nicht unterschätzt werden. Durch Trauer, Perspektivlosigkeit und Abhängigkeit von fremder Hilfe konnten sich in ganzen Dörfern oder Landstrichen Lethargie und Depression ausbreiten, wo doch neuer Mut und Tatkraft gefragt waren.

Abb. 8: Siedlung in unheilschwangerer Landschaft: Irgendwo in der Nähe von NN im ehemaligen „Schwarzen Brack“. (Kramer, 1993, S. 31; Foto: P. Kremer, 2005)

Wenn innerhalb weniger Stunden der größte Teil der Existenzgrundlage, der Landwirtschaft untergegangen war, dann konnte es Jahre und Jahrzehnte dauern, ehe sich eine Landschaft von solch einem empfindlichen Schlag erholt hatte. Die Nordsee strömte durch die Deichbruchstellen ein und aus, Felder konnten jahrelang nicht bestellt werden, wirtschaftliche Erträge aus eigener Kraft gab es kaum, und das wenige Vieh, das einem blieb, musste wegen des Verlusts der Weiden gegen Geld in Futter auf die Geest gegeben, oder gleich verkauft werden. Viele Landbesitzer hatten keine Möglichkeit mehr, Erträge zu erwirtschaften.

Hinzu kamen Belastungen durch die anstehenden Deichreparaturen. Viele Höfe wurden verlassen, verkauft oder versteigert. Wie lange die Auswirkungen einer „Jahrhundertflut“ in einer Region andauerten, hing von einer Vielzahl ineinanderwirkender Faktoren ab. Manche Folgen, wie z.B. die massiven Änderungen in der Landbesitzverteilung, die einer nachhaltigen, wenngleich ungewollten Gebietsreform gleichkamen, ließen sich gar nicht mehr rückgängig machen. Langfristige Folgen von Katastrophen sind selber Katastrophen. Jakubowski-Tiessen (2005) nennt sie „die Katastrophe nach der Katastrophe“. Wie eine langandauernde Tidewelle überspült sie die betroffenen Gebiete mit großem Unglück.

Deutungsmuster für Sturmflutkatastrophen

„Es ist diese Fluth nach Gottes Wort als ein gross Strafgericht und gleichsam Particular Sündfluth vieler Marschländer anzusehen“

Gedenktafel in der Kirche zu Langwarden (zit. nach Hagen, 2005,1)

Dort wo wissenschaftliches Wissen über die Natur gering bzw. unbekannt ist, werden Naturphänomene magisch-mythisch, also religiös gedeutet. Wenn man wissenschaftliche Theorien als Fortentwicklungen solcher archaischen Denkmuster versteht, kann man auch von „vorwissenschaftlichen“ Naturerklärungen reden. Magisch-mythische Naturinterpretationen sind nicht von den Wissenschaften abgelöst worden und seitdem verschwunden. Die wissenschaftliche Interpretation ist viel mehr ein weiteres Deutungsmuster für Natur neben vielen anderen.

Abb. 9: Schema der historischen Entwicklung abendländischer Denkfiguren. (Glaser, 2001, S.31)

Es gibt noch immer Völker und Kulturen, die die Natur „vor“wissenschaftlich deuten, sowie es in unseren naturwissenschaftlich geprägten Kulturkreisen noch immer nicht-rationale, emotional geprägte Zugänge zur Natur-Katastrophe gibt. Wären unser Denken und Empfinden völlig verwissenschaftlicht, dann wären Glücksbringer unbekannt und die Kirchen leer. Die „Sintflut-Vorstellung“ z.B. ist in der Idee, die Natur räche sich mittels der Katastrophe für Umweltfrevel, erhalten geblieben.

Der Anfang des wissenschaftlichen Denkens im „Abendland“, die rationale Naturinterpretation, wird den vorsokratischen Naturphilosophen zugeschrieben. Doch sie markieren keine eindeutige Grenze, sondern sind unikater Bestandteil eines lang andauernden Übergangs. Der hatte schon lange vorher in den vorderasiatischen Hochkulturen begonnen, und ist neben zahlreichen Faktoren eng an die Geschichte der Schriftsprache geknüpft. Im Zuge dieses Übergangs löste sich der „Logos“, das rationale Denken, von der magisch-mythischen Naturdeutung.

Die Aufzeichnung großer Sturmflut-Katastrophen begann im christianisierten Mittelalter, sodass v.a. jüdisch-christliche Katastrophendeutungen überliefert sind. Aber trotz fortschreitender Christianisierung war im Mittelalter (und ist bis heute) viel sogenannter „Volksglaube“ lebendig geblieben, z.B. als Figur des „Blanken Hans“. In dem bekannten Gedicht von Detlev von Liliencron über den Untergangs Rungholts 1362 („Trutz, Blanke Hans!“, geschr. 1882) ist dieser Glaube festgehalten: v. Liliencron beschreibt den „Blanken Hans“ darin als „Ungeheuer“ (Strophen 3 u. 4):

Mitten im Ozean schläft bis zur Stunde

ein Ungeheuer, tief auf dem Grunde.

Sein Haupt ruht dicht vor Englands Strand,

die Schwanzflosse spielt bei Brasiliens Sand.

Es zieht, sechs Stunden, den Atem nach innen

und treibt ihn, sechs Stunden, wieder von hinnen.

Trutz, Blanke Hans!

Doch einmal in jedem Jahrhundert entlassen

die Kiemen gewaltige Wassermassen.

Dann holt das Untier tiefer Atem ein

und peitscht die Wellen und schläft wieder ein.

Viel tausend Menschen im Nordland ertrinken,

viel reiche Länder und Städte versinken.

Trutz, Blanke Hans!

Die schriftlichen Zeugnisse der Sturmfluten stammen meistens aus den Chroniken der Kirchspiele und sind von Geistlichen verfasst. So überwiegen in diesen Zeugnissen natürlich die jüdisch-christliche Interpretationsmuster. In ihnen erscheint die Sturmflut-Katastrophe v.a. als „Sündflut“, als Strafgericht Gottes und ist innerhalb dieses Schemas zahlreich und in unterschiedlichsten Facetten überliefert.

So nahe diese Interpretation liegen mag, so sehr überrascht sie doch, wenn man bedenkt, dass es im jüdisch-christlichen Sintflut-Mythos heißt, Gott habe die Sintflut bedauert und versprochen, so was nicht wieder zu tun. Aber es steht auch geschrieben, dass es ihm nicht um den Menschen leid tat, sondern um die Natur, die der Sintflut unschuldig zum Opfer gefallen war.

Der Unterschied zur Sintflut, die durch Regen verursacht die ganze Erde einschließlich höchster Berge bedeckte, war den Geistlichen bewusst: Die Weihnachtsflut 1717 z.B. ist auch als „Particular Sündflut“ oder „Privat-Sündflut“ gedeutet worden. Entsprechend ranken sich um die Gründe für solche „Sündfluten“ Deutungen mit eher lokalerem Charakter, in denen es um Hochmut, Reichtum und Gotteslästerung in einzelnen Kirchspielen geht.

Wendezeit Weihnachtsflut

Die „Weihnachtsflut“ von 1717 ereignete sich in einer Zeit, da sich in Mitteleuropa das wissenschaftliche Denken von religiösen Naturinterpretationen zu lösen begann. Wie zuvor in der Antike entstanden „Mischanschauungen“. Gott verschwand nicht sogleich aus den Modellen, sondern verlor zunächst nur seine Alleinherrschaft im Kosmos. Er wurde zu einer „ersten Ursache“ neben anderen, in den Prinzipien der Natur zu suchenden „sekundären Ursachen“, sozusagen zum treibenden Teilchen im mechanischen Gefüge der Natur. Melanchthon z.B., Theologe und Geograph des 16. Jhs., schreibt in seiner Vorlesung zur Geographie, dass das „ganze herrliche Theater“ der Natur in ihrer „Ordnung der Dinge“ ein Beweis Gottes als „Werkmeister“ und „Architekt“ sei. „Wir können nach Gottes Willen in dieser Welt seine Fußspuren wahrnehmen, wenn wir Naturwissenschaft betreiben.“ (zit. nach Hagen, 2005)

Abb. 10: Einige der überlieferten Bußgottesdienste und -schriften zur Weihnachtsflut 1717

bauten naheliegenderweise auf Amos 8,10 auf (vgl. Jakubowski-Tiessen, 1992; Foto: P. Kremer, 2005)

Die „Physiko-Theologie“ ist eine solche Mischanschauung. Sie interpretiert das Geschehen in der Natur nicht nur auf rationalem Wege, also naturwissenschaftlich, sondern weist den natürlichen Abläufen einen Sinn zu, der letztlich auf Gott als den Schöpfer der Natur verweist. In Bezug auf Sturmflutkatastrophen gab es zwei Tendenzen: Eine, nach der Sturmfluten rein natürliche Ursachen hatten, die Gott lediglich „initiieren“ musste, um sich ihrer als Strafinstrument zu bedienen. Im Gegensatz dazu steht die zweite Tendenz der Physiko-Theologie, in der die Sturmflutkatastrophe ein natürliche Grenzen überschreitendes, von Gott ausgelöstes Wunderwerk ist.

Auch Friedrich Jansen, Pastor zu Neuenende bei Jever, ein Betroffener der Weihnachtsflut, glaubte einerseits, dass die Ursache dieser Katastrophe im Sturm und im Anschwellen der See durch Winde aus dem Meeresboden zu suchen sei, und andererseits, dass Wohlstand und Stolz der Marschenbewohner dieses Strafgericht herausgefordert hatten. (Jakubowski-Tiessen, 1992; Hagen, 2005)

Gegenüber solchen Mischanschauungen erscheint die Karte Homanns über die Weihnachtsflut sehr „modern“. Er lehnt einen höheren göttlichen Sinn für die Katastrophe ab, und versucht den „geneigten Leser“ rational zu missionieren, dass diese Katastrophe kein Strafgericht war, sondern eine Naturkatastrophe, wie sie sich zu allen Zeiten auf der sich stets wandelnden Erde ereignen. Bemerkenswert ist, dass er in der Bildsprache der Karte weder auf jüdisch-christliche Figuren und Interpretationsmuster zurückgreift, noch auf den „Blanken Hans“, sondern stattdessen Motive aus der griechisch-römischen Mythologie verwendet. (vgl. Hagen, in diesem Band)

Katastrophen-Deutungen, in denen nicht Gott, sondern die „Natur“ als Auslöser vorkommt, sind eine Erfindung des wissenschaftlichen Denkens. Bedenkt man das komplexe Geschehen, in dem auch der Mensch mit seiner Art, die Marschenlandschaften zu kultivieren, seinen Teil zur Katastrophe beisteuert, und dass nicht die Umwelt an sich Schaden nimmt, sondern nur nach dem Maßstab des Menschen, dann ist der Begriff „Naturkatastrophe“ ein einseitig reduzierter Begriff, der dem Geschehen nicht gerecht wird. „Kulturkatastrophe“ ist geeigneter, weil in diesem Begriff die menschliche Kultur als Auslöserin und gleichzeitig als Opfer der Katastrophe auftritt. Andererseits grenzt der Begriff die Rolle der außermenschlichen Natur im ganzen Getriebe zu sehr aus. Der Mensch ist ja nicht alles selber Schuld. Natur und Kultur liegen in der Sturmflutkatastrophe an der Marschenküste so dicht beieinander, dass eine eindeutige Unterscheidung kaum möglich ist. In gegenwärtigen wissenschaftlichen Anschauungen gerät der theoretische und praktische Wert einer klaren Grenzziehung zwischen Natur und Kultur zunehmend in Zweifel (vgl. Jannsen, 2005).

Abb. 11: Auch in der Moderne geht der „Blanke Hans“ noch um und fordert seine Opfer.

Darüber berichtet hier z.B. die „Kreiszeitung Wesermarsch“ am 15. Oktober 1963.

Langfristige „Natur“-Katastrophen in der Gegenwart

Heute liegt die Kulturlandschaft Marsch im Schutze der stärksten Deiche, die es je an der südlichen Nordsee gegeben hat. Seit der Holland-Flut 1953 und der Hamburg-Flut 1962 hat es keine Sturmflut mehr geschafft, großräumig Schäden anzurichten und Opfer zu fordern. Die Deiche sind sicher, es herrscht Friede mit dem „Blanken Hans“. Aber die Szenarios rund um Klimawandel, Meeresspiegel-Anstieg und Sturmflut-Häufigkeit und -Stärke, sowie die Statistiken über den „Blanken Hans“ (vgl. Abb. 2,3) weisen darauf hin, dass es sich nur um einen Burgfrieden handelt. Schon rein statistisch betrachtet wird eines Tages eine Sturmflut in der Lage sein hier und da, wenn nicht gar großräumig, Deiche zu überspülen oder zu brechen. Ob aus einer solchen Sturmflut eine Katastrophe wird hängt nicht von Sturm- und Deichstärke ab, sondern vom Ausmaß der Schäden und Verluste und von der Dauer der „Katastrophe danach“.

Um eine Sturmflutkatastrophe zu verhindern oder zu lindern bedarf es der Entwicklung wehrhafter Küstenschutzstrategien genauso, wie Strategien zur Schadensvorsorge und Katastrophenhilfe. Auf letzteren Gebieten hat sich seit dem Mittelalter sehr viel mehr verändert und verbessert als in den Prinzipien des Küstenschutzes. Katastrophen-Hilfe ist umfassender, schneller und technisch besser geworden. Einer der Vorteile der sich „globalisierenden“ Welt liegt in der Fähigkeit zur Bündelung internationaler Kräfte. Wie komplex dennoch das Geschehen ist, das auch heute noch über Ausmaß und Dauer der Katastrophe danach entscheidet, zeigen drei „Natur-Katastrophen“ aus der jüngeren Vergangenheit:

Der „Weihnachts-Tsunami“ von 2004, der die Randbereiche des indischen Ozeans verwüstet hatte, entfachte in seiner Folge eine globale „Hilfswelle“ ungekannten Ausmaßes. Aber nicht allein, weil Weihnachten war, und weil das Geschehen so ungeheuerlich und unglaublich groß war, sondern auch weil mit dem Fremdenverkehr internationale Wirtschaftsinteressen berührt waren und sind, war die Hilfsbereitschaft so groß. Manche großzügige Spende war eher Investition in eigener Sache. Immerhin konnten dadurch vielerorts trotz des biblischen Ausmaßes der Zerstörung die langfristigen Folgen der Tsunami-Katastrophe vergleichsweise gering gehalten werden. Es gab z.B. keinerlei Epidemien. Andererseits kommt der Wiederaufbau in den Fremdenverkehrsregionen z.B. von Thailand und Sri Lanka dadurch viel schneller vorwärts als z.B. in der ohnehin krisengeschüttelten Region Banda Aceh, in der die Katastrophe nach der Katastrophe viel länger andauern wird.

Die Katastrophen-Hilfe für New Orleans, das Ende August 2005 von Hurrikan „Katrina“ schwer verwüstet worden war, wurde stark von Politik und Medien gelenkt. Das ernsthafte Interesse der amerikanischen Regierung, alles zu tun, um den Menschen im Krisengebiet zu helfen, stieg mit dem Grad der empörten Berichterstattung darüber, dass dies nicht der Fall sei. Wie gut die Hilfe noch ist, seitdem die europäischen Kameras dort nicht mehr hinsehen, ist ungewiss.

Wie groß die Bedeutung der Medien für den Katastrophen-Ablauf geworden sind, kann man gerade dort sehen, wo wenig wirtschaftliches oder öffentliches Interesse besteht. Als im Oktober 2005 die pakistanischen Berge bebten, hatten Fachleute von Anfang an gewarnt, dass man alle Mittel würde aufbringen müssen, um hier eine winterliche Katastrophe zu verhindern. Zwei, drei Wochen lang berichteten die Medien, dann verschwand das Erdbeben aus den Nachrichtensendungen, um erst dann wiederzukehren, als die schlimmsten Befürchtungen eingetreten waren: Die Hilfe war nicht ausreichend. Hunderttausende Menschen erleben jetzt, da im Januar 2006 dieser Text entsteht, in den Bergen Pakistans eine fürchterliche Winterkatastrophe nach der eigentlichen Erdbebenkatastrophe.

Übrigens: Das Wort „Katastrophe“ kommt ursprünglich aus dem Altgriechischen, und heißt nicht nur Ende, Untergang, Verderben oder Zerstörung, sondern auch Wendung. Und das ist doch eine gute Nachricht unter all den Katastrophennachrichten. Nach der Katastrophe besteht die Möglichkeit zu Neuanfang und Neuordnung ...

Literatur

Behre, K.-E. (2005): Meeresspiegelanstieg - Marschentwicklung - Küstenlinien. Die letzten 10 000 Jahre an der deutschen Nordseeküste im Zeitraffer. In: M. Fansa (Hrsg.) (2005): Kulturlandschaft Marsch. Natur, Geschichte, Gegenwart. Oldenburg, 2005, S. 25-36.

Behre, K.-E. (1999): Die Veränderungen der niedersächsischen Küstenlinien in den letzten 3000 Jahren und ihre Ursachen. In: Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Bd. 26, S. 9-33. Oldenburg, 1999.

Bemmann, K. (1990): Die Religion der Germanen. Überarbeitete und erweiterte Neuauflage

Egidius, H. (2003): Sturmfluten. Tod und Verderben an der Nordseeküste von Flandern bis Jütland. Varel, 2003.

Egidius, H. (1983): Sturmfluten und versunkene Kirchspiele. Varel, 1983.

Erchinger, H.F., Stromann, M. (2004): Sturmfluten. Küsten- und Inselschutz zwischen Ems- und Jade. Norden, 2004.

Glaser, R.: Klimageschichte Mitteleuropas. 1000 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen. Darmstadt, 2001, S.31.

Gloy, K.: Das Verständnis der Natur. Bd.1: Die Geschichte des wissenschaftlichen Denkens. München, 1995.

Haarmann, H. (1991): Universalgeschichte der Schrift. Frankfurt a.M., 1991.

Hagemeister, J. (1989): Rungholt. Sage und Wirklichkeit. Hamburg, 1989.

Hagen, D. (2005): Der Deichbruch als Gottesurteil? Zur Deutung einer Naturkatastrophe am Anfang des 18. Jahrhunderts. In: M. Fansa (Hrsg.) (2005): Kulturlandschaft Marsch. Natur, Geschichte, Gegenwart. Oldenburg, 2005, S. 186-196.

Hagen, D. (20051): Die jämmerliche Flut von 1717. Untersuchungen zu einer Karte des frühen 18. Jahrhunderts. Oldenburg, 2005.

Halbfas, H.(2001): Die Bibel. Erschlossen und kommentiert von Hubertus Halbfas. Düsseldorf, 2001.

Jakubowski-Tiessen, M. (2005): Die Katastrophe nach der Katastrophe. Folgen der Weihnachtsflut von 1717. it. In: M. Fansa (Hrsg.) (2005): Kulturlandschaft Marsch. Natur, Geschichte, Gegenwart. Oldenburg, 2005, S. 179-185.

Jakubowski-Tiessen, M. (1992): Sturmflut 1717. Die Bewältigung einer Naturkatastrophe in der Frühen Neuzeit. In: Reichardt, R., Thamer, H.-U. (Hrsg.), Ancien Régime. Aufklärung und Revolution, Bd. 24. München 1992.

Jannsen, G. (2005): Die Suche nach der Grenze zwischen Natur und Kultur. In: M. Fansa (Hrsg.) (2005): Kulturlandschaft Marsch. Natur, Geschichte, Gegenwart. Oldenburg, 2005, S. 19-24.

Kramer, J. (1993): Sturmfluten. Küstenschutz zwischen Weser und Ems. Norden, 7. überarbeitete Auflage 1993.

Ohling, G.D. (1963): Kulturgeschichte des Krummhörn. In: Ohling, J. (Hg.): Die Acht und ihre sieben Siele. Emden 1963, S. 17-28.

Pichot, A. (1995): Die Geburt der Wissenschaft. Von den Babyloniern zu den frühen Griechen. Frankfurt a.M., 1995.

Reinhardt, W. (1979): Küstenentwicklung und Deichbau während des Mittelalters zwischen Maade, Jade und Jadebusen. Jahrbuch der Gesellschaft Bildende Kunst und Vaterländische Altertümer, Emden, Bd. 59, S. 17-61. Aurich, 1979.

Seedorf, H.H., Meyer, H.-H. (1992): Landeskunde Niedersachsen. Natur- und Kulturgeschichte eines Bundeslandes. Bd. 1: Historische Grundlagen und naturräumliche Ausstattung. Neumünster, 1992.

Siefkes, W. (1992): Ostfriesische Sagen. Leer, 1992.

Streif, H. (1990): Das ostfriesische Küstengebiet: Nordsee, Inseln, Watten und Marschen. Reihe: Sammlung geologischer Führer, Bd. 57. Berlin Stuttgart, 1990.

Wissenschaftliche Buchgemeinschaft Darmstadt (Hrsg.) (1991): C. Plinii Secundi: Naturalis Historiae. Libri XXXVII, Liber XVI. Lateinisch-Deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Roderich König in Zusammenarbeit mit Joachim Hopp. München, 1991.